في العقد الأول من القرن الحالي زادت النخب المصرية المعارضة من مطالبها بتعديلات للدستور الذي كان يحكم به الرئيس حسني مبارك. خلافاً لهم، نبه الفقيه القانوني والقاضي السابق طارق البشري بأن مطالبهم تسير في الاتجاه الخطأ: فالدستور الحالي – على عيوبه – له مميزات مهمة، لكنها لا تطبق أصلاً. ما الفائدة من دستور معدل أو حتى دستور جديد إذا كان مجرد ورقة والدولة قادرة بشكل دائم على تجاهلها متى أرادت؟ أنا كمواطن غير قادر على الاحتكام لأي قاعدة ثابتة في تعاملي مع الدولة بغض النظر عن جودة القوانين.

لذلك كان البشري ينادي بالخروج من “ضيق الإصلاح الدستوري” إلى “سعة الإصلاح السياسي”، فبنية النظام تجعل السلطة قادرة على العمل خارج بنية الدستور والقانون متى ما شاءت ولا توجد أي ألية لمحاسبتها أو إجبارها على الالتزام بالقوانين. هذه المسألة هي في لب المعضل السياسي الذي انحبس فيه العالم العربي طيلة عقود ولا يزال ومن أهم أسباب الفتن المتتالية، ورغم محوريتها لا تحظى بالاهتمام الكامل. هذا المقال يسعى لتسليط الضوء عليها.

لماذا القواعد مهمة؟

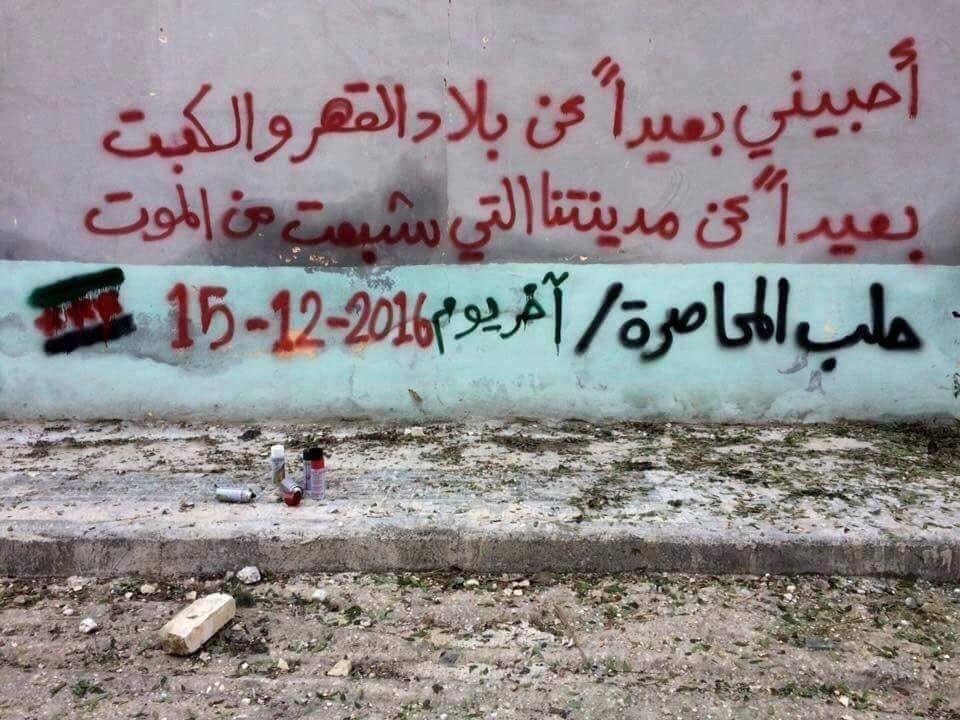

لسنوات كانت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتمتع بشيء من الحرية السياسية ونسبة من الديموقراطية وكان الكثيرون مطمئنون لبقاء هذا الوضع الكويتي الاستثنائي وعدم قدرة أحد على إعادة عقرب الساعة للوراء. فجأة استيقظ الجميع على المفاجأة المزعجة بصدور قرارات الأمير الجديد والتي شملت تعطيل مواد من الدستور وتعطيل البرلمان وسحب الجنسية من الآلاف من المواطنين الكويتيين إلى غير ذلك من إجراءات تعتبر نكوصاً حاداً – وربما دائماً – عن قواعد العمل السياسي الكويتي. في الحقيقة هذه التطورات المؤسفة ليست مفاجئة، فبنية النظام في الكويت كما في غيرها تؤكد أن رئيس الدولة قادر على سحب الضمانات الدستورية والقانونية متى ما شاء، بل حتى حين يمنعه النظام من ذلك فإنه يفعلها دون أي تبعات. محاسن المنظومة الكويتية كانت حقيقية لكنها لم تكن محمية ولا راسخة ويمكن التراجع عنها في أي وقت. وبالمثل فمحاسن السياسيات القطرية في بعض القضايا حقيقية لكن يمكن أن تتغير في أي وقت خصوصاً حين يأتي أمير جديد، ومحاسن السياسات الداخلية أو الخارجية في باقي الدول العربية كذلك هي غالبا عرضة للتغيير الجذري في أي وقت.

يمكن للدول أن تعيش نوعاً جيداً من الضمانة طويلة الأمد حين تكون قواعد اللعبة السياسية منضبطة ومعروفة ومتوقعة ولا يحيد عنها اللاعبون بما فيهم رأس الهرم (الرئيس، الملك، الأمير، رئيس الوزراء) والأجهزة الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية الموجودة في الساحة. قد تكون هناك ثغرات حقيقية في هذه القواعد نفسها لكن وجود قواعد يلتزم بها الجميع تجعل العملية السياسية ممكنة وتعطي اللاعبين حدوداً واضحة وشيء من الندية بالإضافة للإستقرار لأن كل اللاعبين يعلموا بعدم وقوع تغيير حاد ومفاجيء في قواعد اللعبة لصالح طرف ما. هذا الأمر البالغ الأهمية هو ما يسمى أيضاً “حكم القانون” أو سيادته، والدول العربية ما دأبت عبر السنين تؤكد عليه لفظاً رغم امتهانها له ممارسة. في مقابلة له قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن “ما يجب أن نركز عليه هو الغاية وليس الوسيلة. وهذه الغاية هي حكم القانون، وحرية التعبير، وحرية العمل، والأمن.”

في دراسات الدمقرطة والإنتقال الديموقراطي تتم الإشارة لمحورية “ترسخ” العملية الديموقراطية بعد حدوث الانتقال الديموقراطي ويتم ذلك بأن تمر سنوات كافية من قبول جميع الأطراف بقواعد اللعبة وبنتائجها حتى لو لم تعجبهم. هذا يعني بشكل رئيسي أن القوات المسلحة لا تتدخل إذا لم تعجبها نتيجة الانتخابات، ولذلك كان إنكسار المحاولة الانقلابية العسكرية عام 1981 بإسبانيا علامة فاصلة في تثبيت الانتقال الديموقراطي وإنتهاء طموحات الضباط الفرانكونيين.

الحالة المصرية

هناك أمثلة كثيرة لعدم التزام الدولة العربية بقواعد العملية السياسية رغم أنها هي التي وضعت هذه القواعد، ووضعتها في كثير من الأحيان بشكل منفرد في غياب المشاركة السياسية والبرلمانات والإعلام الحر، وسنتطرق هنا لبعض الأمثلة. لكن تعقيداً آخر في تطور الدولة العربية أضاف زاوية جديدة وهي أن تبادر الدولة لإنشاء قواعد لكسر القواعد ثم تتحجج بأن ممارستها المخالفة للقواعد الأولى صحيحة وشرعية لأنها مطابقة للقواعد التالية التي وضعتها هي أيضاً.

مثلاً في مصر بدأ عهد مبارك بتوسيع فكرة عدم وجود القواعد عبر إنشاء قواعد بديلة عرفت باسم قانون الطوارئ، ورغم أن الأمر الطارئ يطرأ مؤقتاً لكن مبارك حكم بهذا القانون طوال سنواته التي قاربت الثلاثين عاماً. تحت هذه القوانين نزعت الضمانات للآلاف من المعتقلين وتم اعتقالهم والتحقيق معهم ومقاضاتهم خارج كل الحماية القانونية التي تكفلها القوانين المصرية. صارت قوانين الطوارئ محببة للنظام المصري ولنظم عربية أخرى، وفي السنوات الأخيرة تمت إعادة تسميتها بـ”قوانين مكافحة الإرهاب” في عدة دول.

بعد انتفاضة يناير 2011 انفتح الأفق السياسي المصري لاحتمالات كبرى تمثلت في الاستفتاء الدستوري بمارس 2011 والذي كان ثمرة جهود طارق البشري الذي بدأنا به المقال. اختار الناخب المصري في هذا الاستفتاء مساراً معيناً للعملية الانتقالية يتضمن انتخاب البرلمان أولاً قبل انتخاب الرئيس ويتضمن أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هيئة كتابة الدستور الجديد. بناءا عليه سارت العملية السياسية في هذا الاتجاه وأثمر الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012 الذي اختار أغلب الناخبين الموافقة عليه. بعدها بنصف سنة تقريباً أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بإلغاء هذا كله دون أن تكون له أدنى صلاحية دستورية، فقام بخلع رئيس الجمهورية الذي هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة – السيسي كان القائد العام وهو منصب عسكري يقع تحت القائد الأعلى – وحل مجلس الشورى الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم حله إلا بعد انتخاب مجلس نواب، وعلق العمل بالدستور وقرر إنشاء لجنة لتعديل الدستور كل أعضاؤها معينون بما يخالف استفتاء مارس. في خطوة واحدة تغلب الجيش على الدستور وعلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهكذا تم ترسيخ النموذج العسكري بشكل أقوى من ذي قبل. صاحب الشوكة فوق الدولة وفوق الدستور وفوق القانون وفوق المؤسسات.

ما تلا ذلك كان مليئاً بنفس النمط من عدم التزام رأس الهرم بالقانون إذا لم يناسبه حتى لو كان من وضعه هو. وفي هذه الأجواء لم يتم فقط تعديل الدستور وإنما تغيير البيئة القانونية للبلاد على عدة مستويات دون وجود سلطة تشريعية أصلاً، فما بين إسقاط مرسي وبين أول إنتخابات برلمانية عاشت مصر أكثر من عامين بلا سلطة تشريعية قامت فيها السلطات الجديدة بتمرير عدد كبير من القوانين والتعديلات لصالحها مثل تعديل قوانين التظاهر وقوانين الجامعات والمحاكم العسكرية ومكافحة الإرهاب والترحيل والتمويل الأجنبي والأزهر وغيرها. بلغة أخرى: تم تعديل قواعد اللعبة بشكل جذري لصالح النخبة الحاكمة الجديدة. من ناحية أخرى تم تحطيم المعارضة عبر قتل وجرح وحبس الآلاف بالإضافة لإغلاق وسائل الإعلام المعارضة والشيطنة الممنهجة للمعارضين دون إعطاءهم حق الرد. في هذه الأجواء قام الفريق عبد الفتاح السيسي بإعلان ترشحه وهو بالزي العسكري رغم مخالفة ذلك للقانون، ولكن بما أنه والمؤسسة العسكرية من خلفه قد ارتضوا هذا النمط فقد قام العقيد أحمد قنصوة بإعلان ترشحه أيضاً بالزي العسكري فحكم عليه بالسجن ست سنوات ولا يزال خلف القضبان حتى بعد انتهاء مدته، وحين برز منافسون جادون يمكن أن يترشحوا ضد السيسي عبر العملية الديموقراطية تمت معاقبتهم: أحمد شفيق وسامي عنان وأحمد طنطاوي، مع اعتقال الكثير من الشخصيات المهمة في المجتمع السياسي والإعلامي كعبد المنعم أبو الفتوح وحازم عبد العظيم ووائل عباس وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، إلخ، بالإضافة للسياسي مصطفى النجار الذي اختفى كلياً منذ عام 2018 ولا نعرف عن مصيره. هذه قواعد اللعبة: لا قواعد إلا ما يريده صاحب القوة والغلبة.

نعود للدستور الذي نشأ عن هذه الإجراءات، فقد كتبه أعضاء معينون من قبل السلطة الجديدة كما أسلفت، ورغم ذلك هو أيضاً غير ملزم للسيسي. فالدستور يحد من الفترات الرئاسية ويجعلها فترتان كحد أقصى كل واحدة منهما أربع سنوات، بل وذهب أبعد من ذلك في التحصين حين نص في المادة 226 على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات” ومع ذلك تم تعديل الدستور لتمديد فترة ولاية السيسي إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، أي أن الدستور الذي وضع تحت عين السيسي كفل له ثمان سنوات كحد أقصى في الحكم بينما هو سيحكم 16 سنة أي ضعف المدة الدستورية، هذا إذا لم نحسب له السنة التي بين إسقاط مرسي وبين انتخابه لأول مرة وهذا أيضاً إذا التزم بالتنازل عن السلطة في 2030 ولم يتم تعديل الدستور حينها مرة أخرى. يعيدنا هذا لطارق البشري وبصيرته حيث حذر عام 2005 إثر الحديث عن تعديل الدستور حين حذر من أن السلطة تريد حصر النقاش في تعديل الدستور فقط دون الحديث عن تعديل البنية السياسية، ثم تريد أن تحصر النقاش الدستوري في تعديل المواد المتعلقة بالترشح للرئاسة فقط، ثم يُخشى أنه حتى هذا التعديل المقترح والذي يحد الفترات الرئاسية بإثنتين كحد أقصى سيجد “من التفسيرات القانونية من يقول بأن الأثر المباشر لهذا الحكم يجعله يسري منذ صدور التعديل فلا تحسب المدد السابقة”.

الرئيس غير ملزم بكلام الرئيس

هذا جزء من مسيرة السيسي الذي قال بأن الجيش المصري لا يتدخل في السياسة وأن استدعاء الجيش للحياة السياسية أمر خطير قد يحول مصر إلى أفغانستان أو الصومال، وقد قالها قبل أقل من شهرين من قيادته لتدخل الجيش في السياسة.

ومثل السيسي كان الرئيس السوداني عمر البشير الذي حكم لأكثر من 20 سنة حين قال – إثر احتجاجات الربيع العربي – أنه لا يرغب في الترشح مرة أخرى وعلق مسؤول سوداني بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التي ترمي إلى وضع البلاد على المسار الديمقراطي وأنه يؤكد بنسبة 100% أن الرئيس لن يترشح مرة أخرى. لكنه ترشح، وفاز، ثم عاد وقال عام 2016 بأنه لن يترشح مرة أخرى.

في الجزائر كان الدستور يحد الفترات الرئاسية بفترتين كحد أقصى وحين قاربت الفترة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الانتهاء تم إدخال التعديلات الدستورية لصالحه فنال فترة ثالثة. لكن وعلى وقع احتجاجات الربيع العربي أعلن أنه “طاب جنانه” – أي انتهى عهده باللهجة الجزائرية – وأنه حان الوقت ليتنحى جيل الثورة ويفسح المجال لأجيال جديدة. لكنه ترشح، وفاز بعهدة رابعة. ثم على نهايات العهدة الرابعة ورغم تدهور صحته بشكل ملحوظ تم الاعلان عن ترشحه لعهدة خامسة مما اشعل موجة احتجاجات فأعلن بوتفليقة – أو المتحدثين بإسمه في الخفاء! -أنه في حال انتخبتموني لمرة خامسة فسأعلن عن انتخابات مبكرة خلال أقل من عام! كان ذلك العبث محزناً. في النهاية كانت الاحتجاجات أقوى منه واسقطته في نفس العام الذي اسقطت فيه الاحتجاجات نظيره السوداني عمر البشير فحين كان يسعى لتعديل الدستور كي يترشح مرة أخرى.

مثلهما كان زين العابدين بن علي الذي حكم لثلاث فترات وهو الحد الأقصى في الدستور التونسي، لكن طبعاً تم تعديل الدستور ليس فقط لإضافة فترتين للرئاسة ولكن أيضاً لرفع السن الأقصى للرئيس من 70 إلى 75 لأن بن علي كان سيبلغ السبعين، وجاءت النتيجة الرسمية للموافقة على الاستفتاء تفوق الـ99%.

هكذا في هذه الحالات وفي غيرها نجد أن صاحب الشوكة والغلبة غير ملزم لا بوعوده ولا بقوانينه ولا بدستوره.

أما سوريا في المثال المتطرف. حكم حافظ الأسد حوالي 30 سنة كرئيس لكنه كان أيضاً يعد ابنه باسلاً لولاية العهد. توفي باسل بشكل مفاجئ في حادث سيارة – وصنفته الدولة كشهيد! – وكانت تلك فرصة مناسبة للدفع ببعض الرموز السياسية والدبلوماسية السورية المخضرمة كمرشحين لتولي الرئاسة بعد حافظ لكن بدلاً عن ذلك تم تقديم ابن حافظ الآخر بشار طبيب العيون البعيد عن السياسة والشأن العام، وتم تكليفه بمهام عليا وصار برتبة عقيد ركن!

توفي حافظ لكن الطريق أمام ولي عهده مغلق لوجود معضلة دستورية محكمة، فالدستور السوري الذي وضعه حافظ يوجب ألا يقل عمر رئيس الجمهورية عن 40 سنة وبشار كان في الرابعة والثلاثين. في ظل الحد الأدنى من الالتزام بالقانون يعتبر بشار خارج اللعبة بشكل تلقائي وبسلاسة، لكن النظم العربية لا يعجزها شيء، اجتمع مجلس الشعب وأقر بالإجماع تعديل هذا الشرط كي يصبح الدستور مفصلاً على مقاس بشار.

لاحظ أن إصلاحيين سوريين تم التنكيل بهم عبر السنين لأنهم طالبوا بتعديلات دستورية يستفيد منها الملايين من الشعب، ثم قامت الدولة نفسها بتعديل الدستور نفسه لكن كي يستفيد منه واحد من الشعب. هكذا تم توريث الحكم رغماً عن أنف الدستور والقانون والمجتمع بل ورغماً عن أنف طبيعة النظام الجمهوري. وربما لو اختلفت الظروف لقام حسني مبارك بتوريث علاء ومعمر القذافي بتوريث سيف الإسلام وصدام حسين بتوريث عدي وعلي عبد الله صالح بتوريث أحمد، رغم أن كلها جمهوريات.

(للإطلاع على تحليل لواقع سوريا الجديد راجع مقالتنا بعنوان تحذير: سوريا تتحول لدولة عادية)

الحالة السعودية

تمثل السعودية حالة متطرفة أخرى حيث الدولة تصمم كل القوانين في معزل عن المشاركة السياسية والمجتمع المدني والإعلام الناقد ويتم تفصيل القانون على مقاس السلطة وبنصوص فضفاضة كثيرة الثقوب. رغم ذلك يظل الالتزام بالقانون بعد ذلك اختيارياً للدولة تستطيع تجاهله متى شاءت أو أن تسحب القانون والحماية التي يوفرها بشكل مفاجئ بلا مقدمات وبلا إعطاء المتضررين فرصة لتعديل أوضاعهم.

في السنوات الأخيرة ومع صعود نجم الأمير محمد بن سلمان تم ذلك على نطاق واسع كي يتم إفساح المجال للتغييرات الكبيرة التي يريدها الأمير الشاب. فمثلاً تعد البيعة أشد الأمور قداسة في المنظومة السياسية السعودية وتجاوزها من أكبر المحرمات، فلنفحص هذا في ظل القيادة الجديدة.

عام 2014 كان الملك عبد الله ملكاً للسعودية وولي عهده هو الأمير سلمان أعلن الملك مبايعة الأمير مقرن ولياً لولي العهد وذلك بـ”تأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا” الأمير سلمان. كان ذلك في أمر ملكي حيث الأوامر الملكية هي أعلى وأقوى نوع من التشريع في المملكة.

أعلنت البيعة بموافقة هيئة البيعة وأضيف للنص توضيح استثنائي على أن هذا الأمر الملكي “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد” فصار لهذا الأمر الملكي تحصين إضافي من ذاته حيث لا يمكن إجراء أي تعديل عليه من أي شخص تحت أي ذريعة.

ماذا كان رأي النخب الدائرة في فلك النظام؟ نقرأ لبعض منهم فنجد أن مشاري الذايدي اعتبر هذا الأمر الملكي “امتداد لمنهج الملك عبدالله تحديداً ومنهج بيت الحكم السعودي في تقديم مصلحة الحكم وتقديم مصلحة الدولة على أي اعتبار آخر” مادحاً الملك لأنه “أصدر نظام البيعة وهو الذي وضعها كضمانة دستورية لمثل هذه الحالات وكذلك حالات أخرى مستقبلية” بينما قال جاسر الجاسر أن “الملك أنقذ البلاد ووضعها على مسار واضح ومحدد ووضع لها خطة مستقبلية … فنحن الآن لدينا فريق متمثل في الملك عبدالله والأمير سلمان والأمير مقرن في العمل على إدارة سياسة الدولة … فهذه رسالة طمأنينة وحصانة للسعودية”. إلخ المادحين.

مع ذلك بعد وفاة الملك عبد الله صدر أمر ملكي من الملك سلمان بإعفاء الأمير مقرن وتم تعيين الأمير محمد بن نايف بدلاً عنه ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد. هكذا انتقلت النقاش من أن في عنق المواطن بيعة للأمير مقرن لا يمكن تعديلها أو تبديلها إلى أن في عنقه بيعة للأمير محمد بن نايف لأنه تم تعديل وتبديل بيعة مقرن.

هذه أزمة دستورية، لكنها لا تعجز منظومة الحكم فهي غير ملزمة أصلاً بالدستور، بل وليست تعجز عن إيجاد أي تفسير قانوني ولو متناقض كأن يقال بأن القرارات الملكية الجديدة تجب ما قبلها ويؤخذ بالأحدث. بناءاً عليه وعلى قانون الإرهاب تمت محاكمة العشرات وربما المئات من الأفراد انتقدوا الأمير محمد بن سلمان بتهمة “الطعن في عدالة ولي العهد” رغم أنه قد يقول محامي الدفاع بأن هناك شبهة في عدم انطباق وصف ولي العهد عليه لأن المواطنين لديهم بيعة في أعناقهم للأمير مقرن لا يستطيعوا تبديلها، لكن من سيفصل في هذه المعضلة؟ لا توجد أي جهة تدرس هذا الدفاع ولا يمكن مناقشته ولا حتى من باب التساؤل في الإعلام أو أي مجال عام، بل حتى محامي الدفاع إذا استخدم فعلاً هذه الحجة بمحكمة الإرهاب قد يزج به في السجن مع موكله بتهمة الإرهاب أيضاً.

في هذا السياق فمحكمة الإرهاب السعودية تشكل حالة مفزعة من تجاوز كل الضمانات القانونية وتجاوز المنطق العدلي للشريعة التي تتدثر بها المحكمة لدرجة أن شخص قد يحكم عليه بالسجن لربع قرن بعدها ربع قرن من المنع من السفر وتهمته تغريدات عادية قال فيها ما كان يقال في الصحف السعودية نفسها، ناهيك عن أحكام الإعدام ضد مدنيين انتقدوا الحكومة واحاكم الإعدام ضد كل عسكري اعتقل بتهمة انتقاد الحكومة حيث قامت المحكمة بتكييف قضاياهم جميعاً على أنه خيانة وحنث بالقسم العسكري.

صارت المحكمة امتدادا عضويا للجهاز السياسي تتقلب مع تقلباته فتحكم على أشخاص للمطالبة بقيادة المرأة ثم بعد قرار السماح تحكم المحكمة على المطالبين بمنع المرأة من القيادة، أثناء الأزمة الخليجية تعتبر جريمة أن تمدح قطر وبعد الأزمة الخليجية أصبحت جريمة أن تنتقد قطر، أشخاص تمت معقابتهم لإنتقاد محمد بن نايف ثم صار محمد بن نايف مغضوبا عليه فصارت العقوبة تفرض على من يمتدحه، وهكذا صارت المحكمة التي تكلل صكوكها بالآيات والأحاديث الشريفة تتقلب أحكامها ومنطقها حسب أمزجة السطان، ووصل الأمر لمرحلة من العبث لا يمكن تصديقها كأنها مشهد كاريكاتوري.

فوق ذلك بعد أن يقضي المحكوم مدته وأدى كل ما عليه فإنه قد يتعرض لتمديد حبسه بقرار غير قضائي أيضاً ولا يستطيع أن يعترض في أي جهة، حتى الضمانات البسيطة مثل وجود محامي أثناء التحقيق أو حق الحصول على نسخة من الأدلة أو نسخة طبق الأصل من صك الحكم كل هذا وغيره تم سحبه بغض النظر عن كل القوانين والأنظمة التي كانت – على عيوبها الشديدة – توفر شيئاً من المنطقية في الإجراءات وشيئاً من الاستقلالية للقاضي.

مشاريع الأمير محمد بن سلمان ضخمة وذات أبعاد متشعبة ولكن ثمة ضمانات قانونية وضعتها مؤسسة الحكم ستعجل هذه المشاريع ملزمة بضوابط ومعايير. الدولة مرة أخرى لا ترضى بحكم القانون حتى لو كان موضوعاً من قبلها ولأجلها، فمثلاً حين شنت حملة اعتقالات فندق الريتز كانت كلها غير قانونية غير أنها ارفقت بقرار ملكي يقضي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة محمد بن سلمان ولها صلاحيات كاملة في التحقيق والقبض وغيره ولها “استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات” فتم الالتفاف على الحجج القانونية الدامغة للمتضررين فأي اعتراض لهم ومحاولة للاحتماء بالضمانات القانونية السعودية حتى لو أمام المحكمة سيتم رفضها بحجة وجود قرار ملكي يستثني هذه الحملة من الضمانات، ولا يستطيع المتضرر بأن يوضح للقاضي بأن الحملة الضخمة جاءت في نفس يوم صدور القرار الملكي أي قبل أن تتجهز اللجنة لتنسيق مثل هذا الجهد، وقبل أن أتمكن أنا من تعديل أوضاعي بناءاً على التغيير القانوني بما يتناسب مع روح الإنصاف.

هناك مؤشرات على أن نفس الشيء حصل في مشاريع وقضايا أخرى مثل نيوم وهدم الأحياء السكنية في جدة وفي اعتقالات أصحاب الرأي وفي مقتل

جمال خاشقجي حيث كانت أفعال الدولة غير قانونية لكن إما أنه قد تم تبريرها بإنشاء قرارات رسمية غيرت قواعد اللعبة وسحبت من المواطن الحقوق التي كفلها النظام، أو تم تجاهل الأنظمة ببساطة دون سند قانوني وإنما بالقوة المحضة.

القضاء حين يوقف الدولة

كيف يمكن إلزام الحاكم على قواعد اللعبة السياسية والقانونية؟ وجود قوانين ودساتير جيدة ليس هو الحل في ظل حاكم غير ملزم بأي نص قانوني حتى لو أصدره هو شخصياً. الحل الحقيقي يكمن في قوة واستقلال المؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية كي يلجأ لها الناس في حال الاختلاف مع ذوي السلطان.

يجدر بنا هنا أن نلقي نظرة على الغرب. النظم السياسية الغربية بعيدة عن الكمال ولا يجب أن نقدسها أو نعطيها أكبر من حجمها، ولا أن نبخسها أيضاً. لدى هذه النظم هامش استقلال قضائي جيد يجعل المحكمة جهة يمكن أن يعتصم بها الناس من عسف رجل السلطة وتقلباته، ودرجة من المأسسة التي تحمي المواطن من تقلبات الرجال في المناصب العليا. سأعطي هنا بعض الأمثلة لا لتمجيد النموذج الغربي ولكن لإظهار أن هناك نماذج وبدائل لهذا الواقع التعيس الذي نعيشه في العالم العربي.

في الولايات المتحدة عبر الرئيس دونالد ترمب عن ميول شعبوية وسلطوية استثنائية وحاول مراراً تجاوز المؤسسات والقوانين والأعراف السياسية بما في ذلك انكاره لخسارته انتخابات 2020. رغم ذلك استمرت المؤسسات في إعاقة الكثير من خططه وسياساته وأجبرته على العمل ضمن معايير القانون وعطلت بعضاً من مشاريعه الكبرى ما شكل علامة مقاومة متأصلة في النظام ضد الاستبداد بالقرار.

يقدر عدد المرات التي أوقفت المحاكم قراراته في فترته الأولى بأكثر من 60 مرة، وفي فترته الثانية الجارية الآن أكثر من 200 مرة، حتى صارت المحاكم من أكبر العقبات في طريقه، وقد شمل ذلك تعطيل (بعضه مؤقت وبعضه دائم، بعضه جزئي وبعضه كلي) حتى لأكبر مشاريعه التي يروج لها ويربط رئاسته بها مثل قرار منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وما جر من معارك قانونية على مختلف المستويات، ومثل مشروعه لبناء سور على الحدود مع المكسيك حيث أوقف قاض أمريكي قراراً بتسخير مليارات الدولارات للمشروع وقبله قاض آخر أوقف أكثر من ملياري دولار للجدار أيضاً. وفي محاولته لإنهاء العمل بقانون DACA المتعلق بالأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي أيضاً ورغم أهمية هذا الأمر له ولجمهوره في معاداة الهجرة قامت المحكمة الدستورية بإبطال قرار ترمب، ومثلها قراري المحكمة العليا بعدم فصل موظف كبير رغم طلب الرئيس، بالإضافة لإلزام إدارته بصرف ملياري دولار للتمويل الخارجي رغماً عنه، والآن في خضم معركة ترمب ضد الجامعات انتصرت هارفارد على الرئيس في ساحة القضاء.

الأمثلة كثيرة ومتعددة حتى في القضايا الشخصية، فالصحفية الأمريكية إي جين كارول اتهمت ترمب بالهجوم جنسياً عليها قبل رئاسته وتشويه سمعتها لاحقاً وربحت القضية ضده وحصلت على حوالي 100 مليون دولار كتعويضات حيث رفضت المحكمة توسيع الحصانة الرئاسية لأفعاله الشخصية السابقة لتوليه المنصب، وحين حاول ترمب منع استخدام بعض الوثائق المالية المتعلقة به محتجاً بالحصانة القانونية القوية الممنوحة للرئيس رفضت المحكمة العليا حجته وأبطلتها في قرار تاريخي.

في غير الولايات المتحدة هناك أمثلة كثيرة أيضاً اكتفي بذكر اثنين لهما علاقة بنا: في بريطانيا عام 2012 دخل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين الداخل إلى البلاد رغم وجوده على القائمة السوداء. اعتقل صلاح بعدها بقليل لكن القاضي أمر بإطلاق سراح مشروط. طالب القضاء بترحيله

بناء على طلب السلطات البريطانية لكن الحكومة خسرت القضية في المحكمة المتخصصة التي حكمت لصالح صلاح. قبلها بعامين في كندا منعت الحكومة السياسي البريطاني جورج جالاوي من دخول البلاد بحجة دعم الإرهاب فحكم القاضي لصالحه أيضاً وانتقد الحكومة بقوة وألغى قرارها

نذير لكل من يحمل هم الأمة

هذه القائمة مجموعة قليلة من الأمثلة ويوجد غيرها الكثير، القضاء هو عاصم الناس في حال النزاع والخلاف ومن مصائبنا الكبرى أن يتحول لمجرد تجلي آخر من تجليات السلطة، وكم أزرينا بتراثنا القضائي الإسلامي بقضاء المستبدين اليوم.

القاضي الذي كل أحكامه مطابقة لتوجهات السلطة وأهواءها لا ينطبق عليه وصف “القضاء” ابتداءاً، وإذا لم يكن قواعد يمكن الإحتكام إليها ولا قضاء مستقل يفصل بيننا فليس لنا أن نستغرب من الموجات المتتالية من الثورات والانقلابات إذ يشعر كل فريق أنه لن يحقق أهدافه إلا عبر الخروج على كل القواعد. إذا كان لا يمكن أن تصل مطالبي إلا عبر الخروج، فالنتيجة دوماً ستكون عدم الاستقرار وعدم الثقة في المؤسسات وعدم قابلية التنبوء بتقلبات الدولة والقانون حتى في أوقات السلم المجتمعي.

وليس من المبالغة – وبالتأمل في تاريخنا الإسلامي – القول بأن من أولى الأولويات لمكافحة الفتن المستمرة أن نعمل على إرساء قواعد واضحة وملزمة للعملية السياسية ولتداول السلطة.

والله أعلم وأحكم.

أضف تعليق